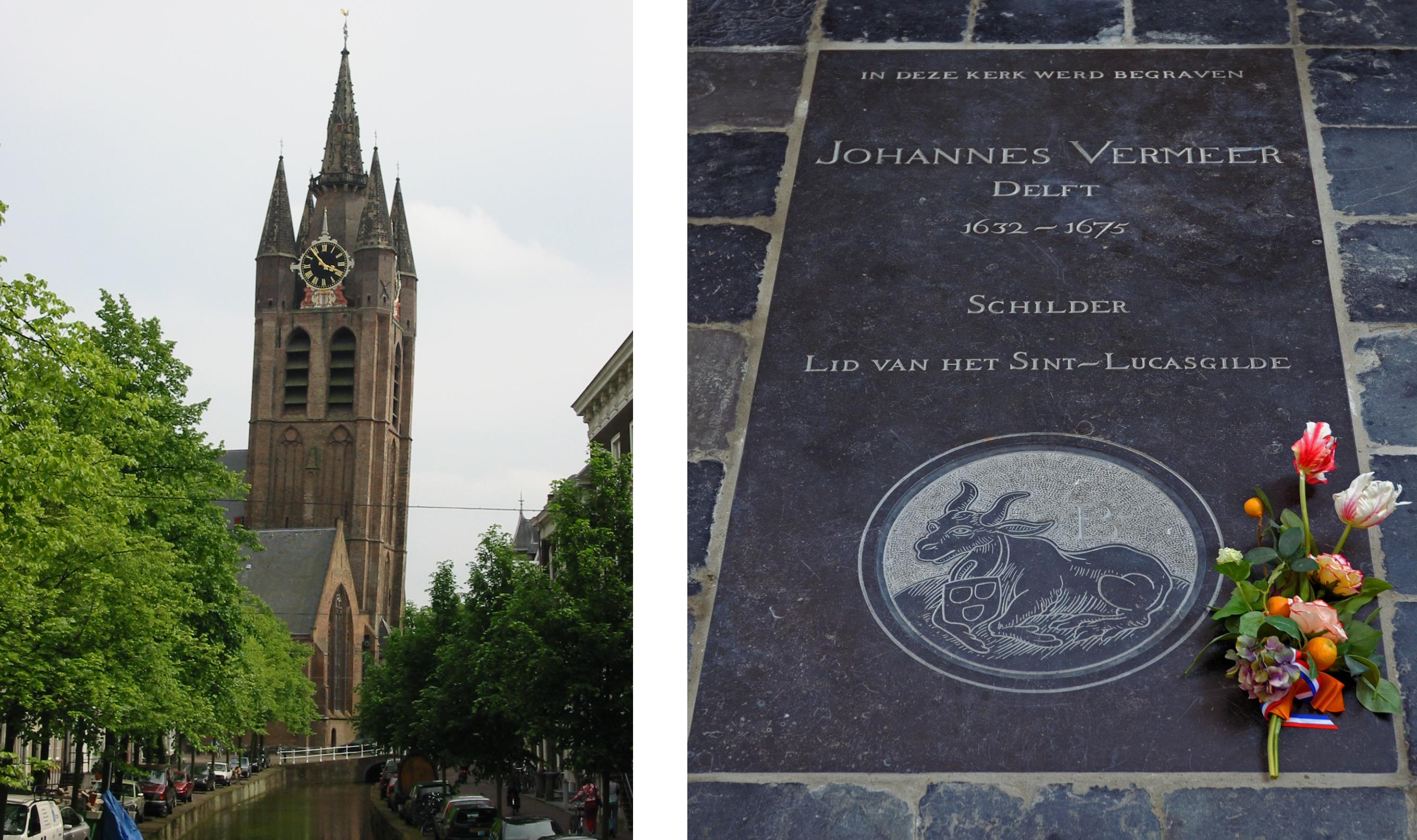

维米尔于1632年出生于荷兰代尔夫特,在如今的代尔夫特中心广场,代尔夫特斜塔中保存着他的墓石。不同于其他艺术家向往大城市寻求发展,直到1675年去世,他都没有离开过他的故乡。在代尔夫特,他曾四次担任当地的画家协会会长,相比于高产伦勃朗,维米尔目前传世的也就三十多件作品,仿佛绘画并非是维米尔的谋生之道,而是他思考探索艺术的乐趣。维米尔在结婚之后一直住在他的丈母娘家中,在房子中有他的画室,虽然不大,但相当的精致。

维米尔的作品尺寸不大,主题大多是女性——她们或在读书,或在缝纫,或者准备着日复一日的早餐,或者正在读信。她们在平凡的生活中,没有强烈的喜怒哀乐,她们只是生活着,平凡而真实地生活着。而背景都是一间简单的屋子,阳光斜射进室内画面左侧的窗户,温和而安静,仿佛天长地久。

画中常出现大幅的地图,好像知道外面的世界己经在起巨大的变化,男子都出远洋了,在海上冒险,偶尔有信寄回来,女子静静读着信,好像平静的市镇生活唯一的高潮便是一封来自远方的信。伦勃朗的世界充满悲剧内敛的情操,有着男性的阳刚与沉重;弗美尔则非常女性,以女性的委婉幽静推开一扇窗,让人们看到如小品般的宁静。

——蒋勋

View of Delft

Vermeer’s Early Works

维米尔的早期作品包括了女性与家庭,其中穿插着圣经与神话题材。

Diana and her Nymphs

维米尔这幅《狄安娜和仙女》同样绘制的是月神狄安娜在森林中洗浴的情景,维米尔从作画开始就擅长绘制女性。狄安娜在这幅画中与伦勃朗的拔士巴有异曲同工之妙,都展现了忧郁之感。据史料研究,维米尔把忧郁之情寄托于画面中旨在纪念他的学徒,荷兰画家卡雷尔。他曾与卡雷尔一起研究绘画中的视觉陷阱,卡雷尔的《代尔夫特风景》就是在展现一种独特的视觉效果,可惜的是当时代尔夫特的火药库发生爆炸,卡雷尔丧生于此。在卡雷尔逝世那年,维米尔画了狄安娜,将自己的悲伤暗藏在画中的人物之中。

A View of Delft

Christ in the House of Martha and Mary

我们很容易像马大那样为了那些物质利益忙前忙后,觉得有责任承担义务,或拜访、照顾他人但内心深处产生压力,感到忿忿不平,别人悠闲自得自己却忙得不可开交。我们或许以为伺奉别人就能最好地侍奉主,特别是在我们精力充沛的时候,但耶稣对马大说的话对我们这些生活在纷繁物质世界里的人特别适用—“不可缺少的只有一件事”。耶稣没有多说,只说玛利亚选择了那必不可缺的,那更好的事情。那天晚上玛利亚专注于耶稣,马大错过了什么呢?也许她错过机会,她主就要死去,因此在他身旁听他说话的机会将不复再来。唯一要做事情过去是,现在仍然是要了解他。我们大家都能在生活中找到自己的平衡点,牢记耶稣对马大说的话,她为太多的事情忧虑烦扰。如果我们想和耶和华那样,就必须牢记他的话。我们的工作是满足他人的需要,正如耶稣所做的那样,但他从未因为伺奉分心,他挤出时间独处,这样就可以做祈祷并获得他父的思想和力量。

——《圣经中的女人》

这幅画描绘的是耶稣到两姐妹家传道,画面上方的是姐姐马大,她瞻前顾后,通过劳动接待耶稣的布道,而妹妹玛丽亚则坐在椅子上专注的聆听。姐妹两人其实代表了两种对信仰的实践,分别是行动派与沉思派,分别代表了天主教派与荷兰新教派。行动派代表了责任、担当、勤劳;而沉思派意味着思想上的理解,倾听,热爱世界。维米尔将两者画在一起,在画中,耶稣指向马大,头部转向玛丽亚,做到了两个教派的均衡。暗示了两者需要在生活中找到平衡,既要操持生活,也要感悟倾听。维米尔作这幅画离不开他的宗教背景。他在新教的大环境中出生于天主教家庭,但他天生文静,更倾向于思考,他就位于两个教派的矛盾之中。

The Golden Age of Genre Painting

风俗画作为一大重要的艺术题材风靡全球。日本的浮世绘就以日常生活为主题,描绘自然之美,抑或是欢歌笑语,轻松的同时往往会带有沉重的隐喻。

列宾作为沙俄时期批判现实主义画室因其风俗画《伏尔加河上的纤夫》闻名,他的风俗画揭示了社会的不平等,传达的社会信息超过了其本身的艺术性。

而荷兰画家老勃鲁盖尔擅长描绘普通人的日常,他称自己为“农民勃鲁盖尔”。他曾经画过一幅《尼德兰谚语》,一幅画中包含了数个分镜故事,将古老的谚语故事展现在画中,比如给猫咪挂铃铛多此一举、向着炉子打哈欠不自量力、两人赤身坐在窗边狼狈为奸等,讽刺人们的荒谬。

伦勃朗的徒弟窦擅长将障眼法融合到风俗画中,他和他的徒弟梅曲都会在风俗画中设置一个看似墙壁的面,仿佛观众与画面人物之间还有一层空间。

为莱顿创建了画家协会的斯滕更是一位风俗画高手,在他的风俗画中,人物活泼、场景随意,整个画面幽默生动,斯滕也善于将音乐融合在画中,与维米尔有异曲同工之妙。在他的自画家中,他把自己打扮成一个抽象的放荡不羁的音乐家,手持鲁特琴,颇有亲和力与表现力。

在他的画作中,经常出现纵酒狂欢的混乱,他通常会像伦勃朗一样,安排一出闹剧,刻意的混乱将人间喧嚣表达的淋漓尽致,将荷兰黄金时代中乡村人们的欢悦生活幽默的表达出来。

在当时的荷兰,整体的艺术文化,不同画家的艺术风格都是你中有我我中有你,人才辈出促成了荷兰黄金时代,维米尔生于这个时代,融汇大师的技巧,又展现出自己独特的才华。随着通识艺术的普及,绘画与音乐和谐共处,荷兰黄金时代几乎家家户户都有音乐之声,这也促成了维米尔与音乐的佳话。

Color and Sound in Vermeer’s Paintings

音乐之声宜和,绘画之像宜谐,其道同也。

——范·曼德尔《绘画之书》

在维米尔的画作中,乐器是常客。荷兰当时各式各样的乐器几乎都在他的作品中出现过:

不可思议的是,音乐可以体现在绘画作品当中,乐器的“神态“都能被表达出来。斯腾的《小夜曲》展示了一群人的吹拉弹唱,在酒馆门口奏响音乐,仿佛能听到激昂的歌声与急促的弹奏。而维米尔更是把音乐作为画面的元素来呈现故事。

A Young Woman Seated at a Virginal

这是维米尔作的坐在维金纳琴边上的女子。维金纳琴的琴盖上画有神话题材的绘画,再看画面本身,女子手弹琴键看向画外,似乎在期待着什么;而琴边上的大提琴似乎也暗示着她应该有一个伴奏。一个女子忐忑不安的期待着那个与她合奏的人这样的场景就被维米尔所描绘出来。

Lady at the Virginal with a Gentleman (The Music Lesson)

维米尔的音乐课展现了一段独特的故事。先看看画面本身,女子站在琴边,一旁的男子在指点她弹奏,又或是与她和唱。琴、桌子、波斯毯子、盘子和椅子都出现在画面里,我们不禁思考,除了音乐课本身,为何还要增加如此的装饰。如果桌子和上面的装饰是塑造了一个乐室的真实情景,那又是谁坐了那把椅子,又是谁动了大提琴。我们不禁猜测,乐师刚刚从椅子上起身,而椅子正对的便是观众,或者更有可能的,是画家维米尔自己。仿佛上一秒乐师正和维米尔聊天,讲解着大提琴的故事,下一秒听到的学徒的错误便上去指点。画面中的镜子也暗示着这样的猜测:

镜面的左上方,画架的一角显露出来,正好与画家的方向对应,印证了画家自己就正对着钢琴;但是在镜子中,女子的头在镜子中看向侧方,与女子本体的姿势矛盾。我们可以这样理解:维米尔把上一时刻女子弹错的瞬间保留在镜子中,女子发现自己的错误,赶紧看向了自己的手与弹错的地方,而下一个时刻则是画面主体,乐师上前纠正女子。镜子制造了时间的延续性,镜子里的时刻是另一个场景的延续,延伸了叙事。

维米尔对光线的把握也是一流的,如果不是把两个色块放在一起比较,我们无法看出画面左右侧的色差是如此之大。维米尔如同写实般,把光线的渐变给描绘出来,令人叹为观止。同时,很多学者认为维米尔使用了暗箱这样的光学仪器来辅助他作画,有证据表明,维米尔常常先定色调,仿佛他已经看穿了光的色彩一般,与此同时,维米尔也是第一个把光学虚焦体现在画中的:

这幅作品我们可以看到桌前的装饰品,木盒都是虚焦的,而女孩本身的手和针线却是相当清晰的。这是过去的艺术家没有的细节。

About Synaesthesia

Young Woman Playing a Guitar

同感,便是看画听音,维米尔的乐器仿佛自己就带有声音。让我们看看弹吉他的少女。这幅画看似平常,但细节上,我们竟无法数清这画面中究竟有多少琴弦。从古至今的画作,艺术家都愿意把物体清晰的呈现出来,但是维米尔常常使用模糊的手法还表达物体。在这幅作品中,看不清的琴弦暗示着颤动的声音,四弦一声如裂帛中,琴弦迸开,在这一瞬间打通了音乐与绘画。

有同感学问的专家曾指出,每一种音色都对应着一种色彩,如同亮红色对应着激昂和弦等,但并非每个人都能感同身受,甚至过度的通告反而会失去了自由的联想。归根结底,同感只是与维米尔建立联系的一种方式,并非是唯一解读维米尔的钥匙。

About Balence

维米尔非常擅长把握艺术的平衡,正如他早期的作品《基督在两姐妹家》,维米尔的成对画作往往都能在含义上达成一种平衡。来看看两幅弹奏钢琴的女子:

两幅作品都画中有画,一个画面中是丘比特、而另一幅是妓院老鸨为;有解释称,两位女子都象征着爱情的两级,左侧为一心一意,贞洁纯真,白天的背景也暗示着庄重与圣洁;而右侧黑暗的背景,妓院的主题暗示着淫荡与放荡不羁。但维米尔的表达应该是更加含蓄多元的,两幅画可能并非一定是音乐与爱情的联系,但一定保留着维米尔对对立平衡的和谐追求。

Vermeer’s Chair

Officer and Laughing Girl

维米尔在这幅《女子与官员》中出现了两把西班牙椅,墙上还挂着一幅地图。椅子、地图这两个元素时常出现在维米尔的画作中。地图看似不明所以,但事实上,蓝色的部分代表的是陆地,而右侧为北部,维米尔画的是一幅荷兰地图,而地图的中心就是他的故乡代尔夫特。但是这幅画被历史学家卫士勒解读为是战争的象征,他认为狮子头是暴力战争的暗示,把荷兰画在中间,是引战的象征。我们可以认为这样的解读是强词夺理,但这也暗示着黄金时代也没有那么美好,在美好生活的同时战争也在各地发生。

The Art of Painting

维米尔在晚期作过一个关于绘画本身的预言。神秘的维米尔没有留下任何关于自己的肖像画,学者普遍认为这幅作品中画家的背影就是维米尔自己。这幅画中,椅子、地图、女子等元素再一次出现,在桌子上放有戏剧面具,可能暗示着维米尔与伦勃朗一样擅长把画面安排为一场戏剧,来表达自己;吊灯上的双头鹰是荷兰哈姆斯堡王朝的标志,暗示了当时欧洲混乱的三十年战争;女子端着小号,维米尔依旧保持着对音乐的热爱。

在这幅画中,维米尔在近端放置了一把椅子,这把与艺术家的椅子一近一远,提供了空间上的参考,而地砖构成了视觉上的骗局。画面左侧的链子被人掀开放在椅子上,把整个屋子的全景都投射在椅子处。正如弹琴的女子,可能维米尔自己也在等那么一个人去做在椅子上,一个懂得鉴赏他的人,去观察艺术作画的艺术。